Povertà nel mondo, impoverimento e accumulazione di capitale

di Samir Amin (01 ottobre 2003)

Argomenti:

Samir Amin è direttore del Terzo Forum Mondiale di Dakar, in Senegal. I suoi libri più recenti includono Specters of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashions (Monthly Review, 1998) e Obsolescent Capitalism: Contemporary Politics and Global Disorder, di prossima pubblicazione per Zed Books.

Un discorso sulla povertà e sulla necessità di ridurne l’ampiezza, se non di sradicarla, è diventato oggi di moda. Si tratta di un discorso di carità, in stile ottocentesco, che non cerca di comprendere i meccanismi economici e sociali che generano la povertà, anche se i mezzi scientifici e tecnologici per sradicarla sono ormai disponibili.

Il capitalismo e la nuova questione agraria

Tutte le società prima dell’epoca moderna (capitalista) erano società contadine. La loro produzione era governata da vari sistemi e logiche specifiche, ma non da quelle che governano il capitalismo in una società di mercato, come la massimizzazione del rendimento del capitale.

L’agricoltura capitalista moderna – che comprende sia l’agricoltura familiare ricca e su larga scala che le corporazioni agroalimentari – è ora impegnata in un massiccio attacco alla produzione contadina del terzo mondo. Il via libera è stato dato nella sessione del novembre 2001 dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Doha, in Qatar. Ci sono molte vittime di questo attacco, e la maggior parte sono contadini del terzo mondo, che costituiscono ancora la metà dell’umanità.

L’agricoltura capitalistica governata dal principio del rendimento del capitale, che è localizzato quasi esclusivamente nell’America del Nord, in Europa, in Australia e nel Cono Sud dell’America Latina, impiega solo poche decine di milioni di agricoltori che non sono più contadini. A causa del grado di meccanizzazione e delle vaste dimensioni delle aziende agricole gestite da un agricoltore, la loro produttività varia generalmente da 1 a 2 milioni di chilogrammi (da 2 a 4,5 milioni di libbre) di cereali per agricoltore.

In netto contrasto, tre miliardi di agricoltori sono impegnati nell’agricoltura contadina. Le loro aziende agricole possono essere raggruppate in due settori distinti, con scale di produzione, caratteristiche economiche e sociali e livelli di efficienza molto diversi. Un settore, in grado di beneficiare della rivoluzione verde, ha ottenuto fertilizzanti, pesticidi e sementi migliorate e ha un certo grado di meccanizzazione. La produttività di questi contadini varia tra i 10.000 e i 50.000 chilogrammi (20.000 e 110.000 libbre) di cereali all’anno. Tuttavia, la produttività annuale dei contadini esclusi dalle nuove tecnologie è stimata in circa 1.000 chilogrammi (2.000 libbre) di cereali per agricoltore.

Il rapporto tra la produttività del segmento capitalista più avanzato dell’agricoltura mondiale e quella più povera, che prima del 1940 era di circa 10 a 1, si avvicina ora a 2000 a 1! Ciò significa che la produttività è progredita in modo molto più diseguale nel settore dell’agricoltura e della produzione alimentare che in qualsiasi altro settore. Allo stesso tempo, questa evoluzione ha portato alla riduzione dei prezzi relativi dei prodotti alimentari (rispetto agli altri prodotti industriali e dei servizi) a un quinto rispetto a cinquant’anni fa. La nuova questione agraria è il risultato di questo sviluppo ineguale.

La modernizzazione ha sempre combinato dimensioni costruttive, vale a dire l’accumulazione di capitale e l’aumento della produttività, con aspetti distruttivi, riducendo il lavoro allo stato di merce venduta sul mercato, spesso distruggendo la base ecologica naturale necessaria per la riproduzione della vita e della produzione, e polarizzando la distribuzione della ricchezza a livello globale. La modernizzazione ha sempre simultaneamente integrato alcuni, poiché l’espansione dei mercati creava occupazione, ed esclusoaltri, che non erano integrati nella nuova forza lavoro dopo aver perso le loro posizioni nei sistemi precedenti. Nella sua fase ascendente, l’espansione globale capitalista ha integrato molti processi insieme ai suoi processi di esclusione. Ma ora, nelle società contadine del terzo mondo, sta escludendo un numero enorme di persone mentre ne include relativamente poche.

La questione che qui si pone è proprio se questa tendenza continuerà ad operare nei confronti dei tre miliardi di esseri umani che ancora producono e vivono nelle società contadine dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.

In effetti, cosa accadrebbe se l’agricoltura e la produzione alimentare fossero trattate come qualsiasi altra forma di produzione soggetta alle regole della concorrenza in un mercato aperto e deregolamentato, come deciso in linea di principio nella riunione dell’OMC del novembre 2001 a Doha? Tali principi favorirebbero l’accelerazione della produzione?

Si può immaginare che il cibo portato sul mercato dai tre miliardi di contadini di oggi, dopo aver assicurato il proprio sostentamento, sarebbe invece prodotto da venti milioni di nuovi agricoltori moderni. Le condizioni per il successo di una tale alternativa includerebbero: (1) il trasferimento di importanti pezzi di buona terra ai nuovi agricoltori capitalisti (e queste terre dovrebbero essere tolte dalle mani delle attuali popolazioni contadine); (2) capitale (per l’acquisto di forniture e attrezzature); e (3) l’accesso ai mercati dei consumatori. Tali agricoltori competerebbero con successo con i miliardi di contadini attuali. Ma cosa accadrebbe a quei miliardi di persone?

Date le circostanze, accettare il principio generale della concorrenza per i prodotti agricoli e alimentari, imposto dall’OMC, significa accettare l’eliminazione di miliardi di produttori non competitivi nel breve periodo storico di pochi decenni. Che ne sarà di questi miliardi di esseri umani, la maggior parte dei quali sono già poveri tra i poveri, che si nutrono con grande difficoltà? Nel giro di cinquant’anni, lo sviluppo industriale, anche nella fantasiosa ipotesi di un tasso di crescita continuo del 7 per cento annuo, non potrebbe assorbire nemmeno un terzo di questa riserva.

L’argomento principale presentato per legittimare la dottrina della concorrenza dell’OMC è che tale sviluppo è avvenuto nell’Europa del diciannovesimo e ventesimo secolo e negli Stati Uniti, dove ha prodotto una società moderna, ricca, urbana-industriale e post-industriale con un’agricoltura moderna in grado di nutrire la nazione e persino di esportare cibo. Perché questo schema non dovrebbe ripetersi nei paesi contemporanei del terzo mondo?

L’argomentazione non tiene conto di due fattori principali che rendono quasi impossibile la riproduzione del modello nei paesi del terzo mondo. La prima è che il modello europeo si è sviluppato nel corso di un secolo e mezzo insieme a tecnologie industriali ad alta intensità di lavoro. Le tecnologie moderne utilizzano molta meno manodopera e i nuovi arrivati del terzo mondo devono adottarle se vogliono che le loro esportazioni industriali siano competitive sui mercati globali. La seconda è che, durante quella lunga transizione, l’Europa ha beneficiato della massiccia migrazione della sua popolazione in eccesso verso le Americhe.

L’affermazione che il capitalismo ha effettivamente risolto la questione agraria nei suoi centri sviluppati è sempre stata accettata da ampi settori della sinistra, un esempio è il famoso libro di Karl Kautsky, La questione agraria, scritto prima della prima guerra mondiale. L’ideologia sovietica ereditò questa visione e sulla sua base intraprese la modernizzazione attraverso la collettivizzazione stalinista, con scarsi risultati. Ciò che è sempre stato trascurato è che il capitalismo, mentre ha risolto la questione nei suoi centri, lo ha fatto generando una gigantesca questione agraria nelle periferie, che può risolvere solo attraverso il genocidio di metà dell’umanità. All’interno della tradizione marxista, solo il maoismo comprese la grandezza della sfida. Pertanto, coloro che hanno accusato il maoismo di una “deviazione contadina” mostrano con questa stessa critica che non hanno la capacità analitica di comprendere il capitalismo imperialista, che riducono a un discorso astratto sul capitalismo in generale.

La modernizzazione attraverso la liberalizzazione del mercato capitalista, come suggerito dall’OMC e dai suoi sostenitori, allinea finalmente fianco a fianco, senza nemmeno necessariamente combinare, le due componenti: la produzione di cibo su scala globale da parte di agricoltori moderni e competitivi per lo più con sede nel Nord ma anche, eventualmente, in futuro, in alcune sacche del Sud; e l’emarginazione, l’esclusione e l’ulteriore impoverimento della maggioranza dei tre miliardi di contadini dell’attuale terzo mondo e, infine, il loro isolamento in alcuni tipi di riserve. Combina quindi un discorso a favore della modernizzazione e dell’efficienza dominante con un insieme di politiche di riserva ecologica-culturale che consentono alle vittime di sopravvivere in uno stato di impoverimento materiale (anche ecologico). Queste due componenti potrebbero quindi completarsi, piuttosto che entrare in conflitto l’una con l’altra.

Possiamo immaginare altre alternative e farle dibattere ampiamente? Quelle in cui l’agricoltura contadina sarebbe mantenuta per tutto il futuro visibile del XXI secolo, ma che contemporaneamente si impegnano in un processo di continuo progresso tecnologico e sociale? In questo modo, i cambiamenti potrebbero avvenire ad un ritmo tale da consentire un progressivo trasferimento dei contadini verso un’occupazione non rurale e non agricola.

Un tale insieme di obiettivi strategici comporta complessi mix di politiche a livello nazionale, regionale e globale.

A livello nazionale, implica politiche macro che proteggano la produzione alimentare contadina dalla concorrenza impari degli agricoltori modernizzati e delle multinazionali dell’agrobusiness, locali e internazionali. Ciò contribuirà a garantire prezzi alimentari interni accettabili, scollegati dai prezzi del mercato internazionale, che sono inoltre influenzati dai sussidi agricoli del ricco Nord.

Tali obiettivi politici mettono in discussione anche i modelli di sviluppo industriale e urbano, che dovrebbero essere meno basati su priorità orientate all’esportazione (ad esempio, mantenere bassi i salari, il che implica bassi prezzi per i prodotti alimentari) e più attenti a un’espansione socialmente equilibrata del mercato interno.

Allo stesso tempo, ciò comporta un modello generale di politiche per garantire la sicurezza alimentare nazionale, una condizione indispensabile affinché un paese sia un membro attivo della comunità globale, godendo dell’indispensabile margine di autonomia e capacità negoziale.

A livello regionale e globale, implica accordi e politiche internazionali che si allontanano dai principi dottrinari liberali che governano l’OMC, sostituendoli con soluzioni fantasiose e specifiche per le diverse aree, tenendo conto delle questioni specifiche e delle concrete condizioni storiche e sociali.

La nuova questione del lavoro

La popolazione urbana del pianeta rappresenta ora circa la metà dell’umanità, almeno tre miliardi di individui, con i contadini che costituiscono una percentuale statisticamente insignificante dell’altra metà. I dati su questa popolazione ci permettono di distinguere tra quelle che possiamo chiamare le classi medie e le classi popolari.

Nella fase contemporanea dell’evoluzione capitalista, le classi dominanti – i proprietari formali dei principali mezzi di produzione e gli alti dirigenti associati alla loro messa in gioco – rappresentano solo una frazione molto piccola della popolazione globale, anche se la quota che traggono dal reddito disponibile delle loro società è significativa. A questo aggiungiamo le classi medie nel vecchio senso del termine: i non salariati, i proprietari di piccole imprese e i quadri intermedi, che non sono necessariamente in declino.

La grande massa dei lavoratori nei moderni segmenti di produzione è costituita da salariati che costituiscono ormai più di quattro quinti della popolazione urbana dei centri sviluppati. Questa massa è divisa in almeno due categorie, il cui confine è visibile all’osservatore esterno e realmente vissuto nella coscienza degli individui colpiti.

Ci sono quelli che possiamo etichettare come classi popolari stabilizzate, nel senso che sono relativamente sicure nel loro impiego, grazie anche alle qualifiche professionali che danno loro potere negoziale con i datori di lavoro e, quindi, sono spesso organizzate, almeno in alcuni paesi, in potenti sindacati. In tutti i casi, questa massa ha un peso politico che rafforza la sua capacità negoziale.

Altri costituiscono le classi popolari precarie che includono lavoratori indeboliti dalla loro bassa capacità di negoziazione (a causa dei loro bassi livelli di qualificazione, del loro status di non cittadini, della loro razza o del loro genere) così come i non salariati (i disoccupati formali e i poveri con lavori nel settore informale). Possiamo etichettare questa seconda categoria di classi popolari come “precarie”, piuttosto che “non integrate” o “emarginate”, perché questi lavoratori sono perfettamente integrati nella logica sistemica che comanda l’accumulazione del capitale.

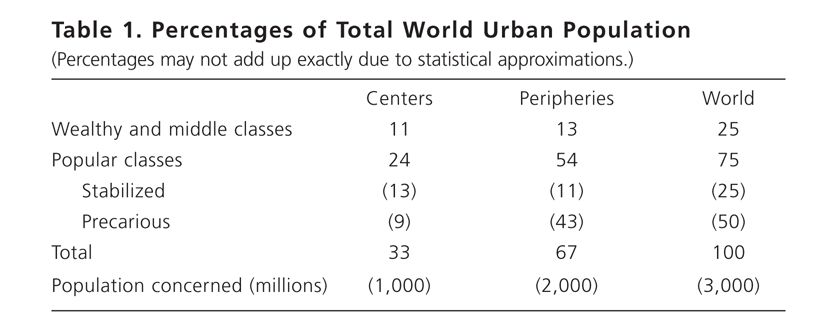

Dalle informazioni disponibili per i paesi sviluppati e per alcuni paesi meridionali (da cui estrapoliamo i dati) si ricavano le proporzioni relative che ciascuna delle categorie sopra definite rappresenta nella popolazione urbana del pianeta.

Sebbene i centri rappresentino solo il 18 per cento della popolazione del pianeta, poiché la loro popolazione è urbana per il 90 per cento, ospitano un terzo della popolazione urbana mondiale (vedi tabella 1).

Le classi popolari rappresentano i tre quarti della popolazione urbana mondiale, mentre la sottocategoria precaria rappresenta i due terzi delle classi popolari su scala mondiale. (Circa il 40 per cento delle classi popolari nei centri e l’80 per cento nelle periferie sono nella sottocategoria precaria). In altre parole, le classi popolari precarie rappresentano la metà (almeno) della popolazione urbana mondiale e molto di più quella delle periferie.

Uno sguardo alla composizione delle classi popolari urbane mezzo secolo fa, dopo la seconda guerra mondiale, mostra che le proporzioni che caratterizzano la struttura delle classi popolari erano molto diverse da quelle che sono diventate.

All’epoca, la quota del terzo mondo non superava la metà della popolazione urbana globale (allora nell’ordine di un miliardo di individui) contro i due terzi di oggi. Le megalopoli, come quelle che conosciamo oggi praticamente in tutti i paesi del Sud, non esistevano ancora. C’erano solo poche grandi città, in particolare in Cina, India e America Latina.

Nei centri, le classi popolari hanno beneficiato, nel dopoguerra, di una situazione eccezionale basata sul compromesso storico imposto al capitale dalle classi lavoratrici. Questo compromesso permise la stabilizzazione della maggioranza dei lavoratori sotto forma di organizzazione del lavoro nota come sistema di fabbrica “fordista”. Nelle periferie, la percentuale di precari – che era, come sempre, più grande che nei centri – non superava la metà delle classi popolari urbane (contro oltre il 70 per cento di oggi). L’altra metà era ancora costituita, in parte, da salariati stabilizzati nelle forme della nuova economia coloniale e della società modernizzata e, in parte, da vecchie forme di artigianato.

La principale trasformazione sociale che caratterizza la seconda metà del XX secolo può essere riassunta in un’unica statistica: la proporzione delle classi popolari precarie è passata da meno di un quarto a più della metà della popolazione urbana globale, e questo fenomeno di impoverimento si è ripresentato su scala significativa negli stessi centri sviluppati. Questa popolazione urbana destabilizzata è aumentata in mezzo secolo da meno di un quarto di miliardo a più di un miliardo e mezzo di individui, registrando un tasso di crescita che supera quelli che caratterizzano l’espansione economica, la crescita della popolazione o il processo di urbanizzazione stesso.

Impoverimento: non c’è termine migliore per definire la tendenza evolutiva durante la seconda metà del ventesimo secolo.

Nel complesso, il fatto in sé è riconosciuto e ribadito nel nuovo linguaggio dominante: “ridurre la povertà” è diventato un tema ricorrente degli obiettivi che le politiche governative pretendono di raggiungere. Ma la povertà in questione è presentata solo come un fatto misurato empiricamente, o in modo molto crudo attraverso la distribuzione del reddito (linee di povertà) o un po’ meno crudamente da indici compositi (come gli indici di sviluppo umano proposti dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite), senza mai sollevare la questione delle logiche e dei meccanismi che generano questa povertà.

La nostra presentazione di questi stessi fatti va oltre perché ci permette proprio di iniziare a spiegare il fenomeno e la sua evoluzione. Gli strati medi, gli strati popolari stabilizzati e gli strati popolari precari sono tutti integrati nello stesso sistema di produzione sociale, ma svolgono funzioni distinte al suo interno. Alcuni sono infatti esclusi dai benefici della prosperità. Gli esclusi sono parte integrante del sistema e non sono emarginati nel senso di non essere integrati – funzionalmente – nel sistema.

L’impoverimento è un fenomeno moderno che non è affatto riducibile alla mancanza di un reddito sufficiente per la sopravvivenza. E’ in realtà la modernizzazione della povertà e ha effetti devastanti in tutte le dimensioni della vita sociale. Gli emigranti dalle campagne erano relativamente ben integrati nelle classi popolari stabilizzate durante l’età dell’oro (1945-1975) – tendevano a diventare operai di fabbrica. Ora coloro che sono arrivati da poco e i loro figli si trovano ai margini dei principali sistemi produttivi, creando condizioni favorevoli per la sostituzione della solidarietà comunitaria alla coscienza di classe. Nel frattempo, le donne sono ancora più vittime della precarietà economica rispetto agli uomini, con conseguente deterioramento delle loro condizioni materiali e sociali. E se i movimenti femministi hanno senza dubbio ottenuto importanti progressi nel campo delle idee e dei comportamenti, le beneficiarie di queste conquiste sono quasi esclusivamente le donne della classe media, non certo quelle delle classi popolari impoverite. Per quanto riguarda la democrazia, la sua credibilità – e quindi la sua legittimità – è indebolita dalla sua incapacità di frenare il degrado delle condizioni di una frazione crescente delle classi popolari.

L’impoverimento è un fenomeno inseparabile dalla polarizzazione su scala mondiale, un prodotto intrinseco dell’espansione del capitalismo realmente esistente, che per questa ragione dobbiamo chiamare imperialista per natura.

L’impoverimento delle classi popolari urbane è strettamente legato agli sviluppi che colpiscono le società contadine del terzo mondo. La sottomissione di queste società alle esigenze dell’espansione del mercato capitalista sostiene nuove forme di polarizzazione sociale che escludono una percentuale crescente di agricoltori dall’accesso all’uso della terra. Questi contadini che si sono impoveriti o sono diventati senza terra alimentano – ancor più della crescita della popolazione – la migrazione verso le baraccopoli. Eppure tutti questi fenomeni sono destinati a peggiorare fino a quando i dogmi liberali non saranno messi in discussione, e nessuna politica correttiva all’interno di questo quadro liberale potrà frenare la loro diffusione.

L’impoverimento mette in discussione sia la teoria economica che le strategie delle lotte sociali.

La teoria economica volgare convenzionale evita le vere domande poste dall’espansione del capitalismo. Questo perché sostituisce all’analisi del capitalismo realmente esistente una teoria di un capitalismo immaginario, concepito come una semplice e continua estensione dei rapporti di scambio (il mercato), mentre il sistema funziona e si riproduce sulla base dei rapporti di produzione e di scambio capitalistici (non dei semplici rapporti di mercato). Questa sostituzione è facilmente accoppiabile con la nozione a priori, che né la storia né l’argomentazione razionale confermano, che il mercato si autoregola e produce un ottimo sociale. La povertà può quindi essere spiegata solo da cause che sono state decretate al di fuori della logica economica, come la crescita della popolazione o gli errori politici. La relazione tra la povertà e il processo stesso di accumulazione è respinta dalla teoria economica convenzionale. Il virus liberale che ne deriva, che inquina il pensiero sociale contemporaneo e annienta la capacità di comprendere il mondo, figuriamoci di trasformarlo, è penetrato profondamente nelle varie sinistre costituite a partire dalla seconda guerra mondiale. I movimenti attualmente impegnati nelle lotte sociali per un “altro mondo” e una globalizzazione alternativa saranno in grado di produrre progressi sociali significativi solo se si libereranno di questo virus per costruire un autentico dibattito teorico. Finché non si saranno sbarazzati di questo virus, i movimenti sociali, anche quelli con le migliori intenzioni, rimarranno chiusi nelle catene del pensiero convenzionale e quindi prigionieri di proposte correttive inefficaci, quelle che si nutrono della retorica sulla riduzione della povertà.

L’analisi sopra delineata dovrebbe contribuire ad aprire questo dibattito. Questo perché ristabilisce la pertinenza del legame tra l’accumulazione di capitale da un lato e il fenomeno dell’impoverimento sociale dall’altro. Centocinquant’anni fa, Marx ha iniziato un’analisi dei meccanismi alla base di questo legame, che da allora non è stato quasi mai perseguito, e quasi per nulla su scala globale.2003, Volume 55, Numero 05 (ottobre)